东亭乡,位于安徽省广德市,是一个历史悠久的乡镇,拥有丰富的文化遗产和独特的地域文化特色。习近平总书记强调,“乡村振兴既要塑形,也要铸魂”,要“推动乡村文化振兴”。随着乡村振兴战略的深入实施,东亭乡越来越重视传统文化对经济发展的促进作用。为促进乡村治理体系和治理能力现代化,落实“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”的要求,给乡村经济社会发展创造良好的法治环境,安徽农业大学人文社会科学学院“链守竹脉,法护匠心”三下乡普法实践团队响应国家“三下乡”活动的号召,来到东亭乡开展暑期实践活动,以实际行动响应总书记“激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手”的号召,为乡村振兴贡献青春力量。

竹骨生风承匠心,良法善治护非遗

“片云舒卷月玲珑,扇上清风掌握中。”——广德素有“中国竹子之乡”的美誉,明德竹扇正以它独有的风骨与诗意,悄然唤醒现代人对传统手工艺的眷恋。实践团成员们走进明德竹扇展览馆,被陈列的精美竹扇深深吸引,更在非遗传承人细致的讲解中,见证了从选竹到成扇的匠心雕琢。在这里,成员们亲眼目睹了竹扇那精妙绝伦的制作流程,薄如蝉翼的扇面覆上,刷浆、绷紧、熨烫,动作行云流水,每一道工序都无声诉说着竹扇背后的厚重匠心。

然而,这份传承正面临严峻挑战——负责人指出,市场上屡屡出现仿冒明德竹扇工艺与品牌的劣质产品,严重损害了品牌声誉和传承人的合法权益。团队师生与负责人深入交流,针对这一突出问题从品牌建设、专利申请、商标保护、维权措施等方面进行深入探讨,研究如何运用商标法、反不正当竞争法等武器,为非遗品牌构筑坚实的法律“防火墙”,将实践团的法律理论应用到实践,为非遗产品的法律维权探索了新路径。

竹丝千缕织春秋,法治为梭促创新

"可使食无肉,不可居无竹”——竹自古以来就是文人风骨的象征。在安徽广德,省级非遗项目"唐氏竹编"的传承人们,正用匠心编织着千年竹艺的当代传奇。团队走进广德唐氏竹编工坊,在经纬交错的竹丝间,探寻非遗保护与法治建设的深层共鸣。

竹篾在老师傅手中翻飞,化作一件件巧夺天工的艺术品。学生们跃跃欲试,在师傅指导下亲身体验了看似简单实则极需功力的“削篾”环节。一根竹篾的厚薄均匀,凝聚着数十年功力。交流中,团队了解到竹编技艺同样饱受侵权之苦——独特设计被随意抄袭,工艺特色被任意篡改。成员们结合《非物质文化遗产法》和《著作权法》,与传承人共同探讨维权取证难点与应对策略,为传统手工艺的知识产权保护寻找可行路径。

传统技艺与新兴挑战的思维碰撞,给了实践团更加现实的法律方向思考。竹编非遗的活态传承,需要"雨打灯难灭,风吹色更明"的坚韧,更需要"立治有体,施治有序"的智慧。唐氏竹编的实践证明,唯有让法治精神浸润文化根脉,传统技艺方能历久弥新。

以案释法惠民心 依法振兴铸乡魂

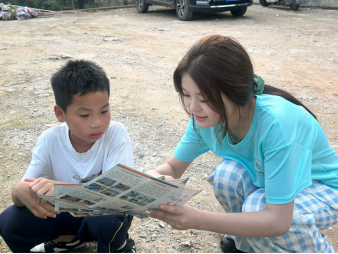

法律的生命力在于实践。团队走进东亭乡的田间地头、村舍院落,为这里的乡亲们带来了一场别开生面的普法活动,将专业的法律条文转化为村民听得懂、用得上的“乡土语言”。针对老年人、青少年等重点群体,成员们通过以案释法的方式开展了精准普法。为老年人详细讲解防范养老诈骗的知识,揭露常见诈骗手段;为青少年普及未成年人保护法相关内容,引导他们树立法治观念,增强自我保护意识。

普法活动的重头戏,正是引导乡亲们如何运用法治力量,守护这份宝贵的“根”与“魂”。队员们以村民们熟悉的竹扇、竹编为例,深入浅出地讲解《著作权法》、《商标法》、《专利法》等知识产权法律法规的核心要义。村民是非遗保护的重要主体,团队成员们用专业所学教会村民们发挥自己的力量,为非遗保护出一份力。比如,在日常生活中,如果发现有仿冒竹扇、竹编的产品,要及时向相关部门举报,也可以向身边的人宣传非遗保护的重要性,让更多的人了解和喜爱这些非遗。只有织密法律的“防护网”,才能让东亭的竹艺在市场中走得更稳、更远,让祖祖辈辈的心血得到应有的尊重和回报。

本次实践活动,安农大学子不仅深入感知了竹扇、竹编背后深厚的文化底蕴与精湛技艺,更敏锐地捕捉到其在现代市场环境中遭遇的知识产权保护困境,为东亭乡注入更多新兴发展思路,贡献更具活力的青春力量。他们用脚步丈量乡村,用专业连接古今,将法治的种子播撒在非遗传承的土壤之中。以法护遗,以文兴乡,青春的智慧与担当,正为乡村振兴与文化传承注入澎湃动力。未来,安徽农业大学普法实践团将继续与东亭乡联动,开展更多意义深刻、丰富多彩的实践调研活动,促进乡土文脉与现代思维结合,推动乡村振兴,助力东亭发展!

(安徽农业大学人文社会科学学院“链守竹脉,法护匠心”三下乡普法实践团队)

下一篇:没有了